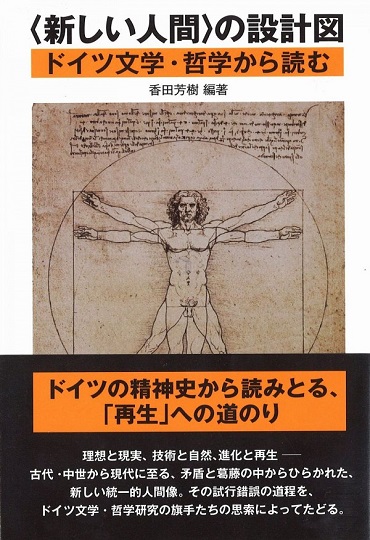

副題:ドイツ文学・哲学から読む

編著:香田芳樹

ISBN:978-4-86228-080-0 C1010

定価 3,200円+税 324ページ

ジャンル[文学・哲学・思想]

発売日:2015年 5月25日発売

紹介

古代から現代にいたるまで、「アルプス以北の民」は自分たちが歴史の流れにすんなりと呑みこまれない、

ずいぶん矛盾した力をかかえていることを自覚し、これらを克服して、統一的な人間像を描こうとしてきた。

(中略)EUの盟主として、統一ヨーロッパの理想と現実に苦しみ、技術大国でありながらも、エコロジー国家を掲げて、脱原発の旗手をつとめる姿は、

進化と再生を巧みに継ぎ合わせて、新しい国家、新しい人間をつくりだそうという挑戦なのだ。(「序」より)

古来ドイツとドイツ人は、矛盾と葛藤の中から、新たな統一的人間像を創造してきた。

キリスト教による古来の価値観の一新、宗教改革、自然科学と技術の進歩、革命や戦争などを乗りこえて、

その都度「再生」されてきた〈新しい人間〉像とは――。

・中世ヨーロッパで、古代的・異教的な「柔」の再生思想とキリスト教的な「硬」の復活思想の競合から生まれた

独特の神秘思想をたどる『「わたしは若木のような新たな姿となって星々にのぼっていく」』(香田芳樹)

・神学的体系を通してではなく、個人としての神体験から復活と再生を目指したベーメ(1575-1624)の

敬虔主義とその影響を概観した『ヤーコプ・ベーメにおける「再生」思想』(富田裕)

・刺胞動物ヒドラ・ポリプの再生および群体能力に人間形成の原動力と「存在の連鎖」のモデルを見出したシラーの論を

紹介する『シラーの美的「群体」とトランブレーの「ヒドラ・ポリプ」』(坂本貴志)

・ゲーテが生涯をかけた超大作『ファウスト』を「再生」のキーワードからたどり、その神話的・女性的要素と結びついた

新たなる生の理想について論じた『近代開始期の「新生」への夢』(今泉文子)

・近代以降の<人間>観を大きく転換させたダーウィンの進化論と、ニーチェのニヒリズムをもとに、

相対化と解体をくり返しながら進化してゆく「道徳」の本質をさぐる『道徳の育種家としてのニヒリスト』(清水真木)

・19世紀、進化論と細胞論を経て新たな局面を迎えていた国家有機体論を批判的に考察した公法学者ケルゼンを手がかりに、

進化を夢みる人間と国家との近代的関係について論じた『「有機体としての国家」』(石田雄一)

・ムジールが代表作『特性のない男』で描いた、支配/被支配関係を超えた「個人の愛による共同体の再生」の試みから、

新しい理想的世界の可能性について考える『反暴力のユートピア』(北島玲子)

・現代人の生にとって、重要な手段でもあり目的でもある「労働」は、人間を生かすと同時に無機的な道具に変えてしまうものである。

「労働」をキーワードに、ドイツの現代を映しだす二人の思想を比較検討する『労働への動員か遊戯への接続か』(大宮勘一郎)

――以上八篇。

目次

序:〈超〉人化する人間の未来(香田芳樹)

1.「わたしは若木のような新たな姿となって星々にのぼっていく」

―古代から中世にいたる「死と再生」の形象について(香田芳樹)

2. ヤーコプ・ベーメにおける「再生」思想

―光と闇とを分解する聖霊の働きを中心に(富田 裕)

3. シラーの美的「群体」とトランブレーの「ヒドラ・ポリプ」(坂本貴志)

4. 近代開始期の「新生」への夢(今泉文子)

5. 道徳の育種家としてのニヒリスト―ニーチェとダーウィニズム(清水真木)

6. 「有機体としての国家」―もう一つの「超人」の夢(石田雄一)

7. 反暴力のユートピア

―ローベルト・ムージルの『特性のない男』における神秘主義的言説の検証(北島玲子)

8. 労働への動員か遊戯への接続か

―エルンスト・ユンガーの「有機的構成」とベンヤミンの「集合体」について(大宮勘一郎)

著者プロフィール

編著者

香田 芳樹(こうだ・よしき)

慶應義塾大学文学部教授。広島大学大学院博士課程、フライブルク大学(スイス)博士課程修了。

著書『マイスター・エックハルト 生涯と著作』(創文社)、翻訳書『マクデブルクのメヒティルト 神性の流れる光』(創文社)等。

執筆者

富田 裕(とみた・ひろし)

中央大学商学部兼任講師。上智大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。

著書『静かな細い響き―或る散策者の歩み』(舷燈社)、共訳『ヨッヘン・クレッパー宗教詩集「キリエ」』(教文館)等。

坂本 貴志(さかもと・たかし)

立教大学文学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。

著書『秘教的伝統とドイツ近代─ヘルメス、オルフェウス、ピュタゴラスの文化史的変奏─』(ぷねうま舎)。

今泉 文子(いまいずみ・ふみこ)

立正大学名誉教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。

著書『幻想文学空間』(ありな書房)、『鏡の中のロマン主義』(勁草書房)、『ロマン主義の誕生』(平凡社)、

『ミュンヘン 倒錯の都』(筑摩書房)、翻訳書『ノヴァーリス作品集』全三巻、『ドイツ幻想小説傑作選』(以上、筑摩書房)等。

清水 真木(しみず・まき)

明治大学商学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。

著書『岐路に立つニーチェ 二つのペシミズムの間で』(法政大学出版局)、『知の教科書 ニーチェ』(講談社選書メチエ)、

『友情を疑う 親しさという牢獄』、『忘れられた哲学者 土田杏村と文化への問い』(以上、中公新書)、

『これが「教養」だ』(新潮新書)、『感情とは何か プラトンからアーレントまで』(ちくま新書)等。

石田 雄一(いしだ・ゆういち)

中央大学法学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。

北島 玲子(きたじま・れいこ)

上智大学文学部教授。大阪大学文学研究科博士課程単位取得満期退学。

著書『終わりなき省察の行方─ローベルト・ムージルの小説』(上智大学出版局)、

共著『幻想のディスクール─ロマン派以降のドイツ文学』(鳥影社)、

共訳『ムージル・エッセンス─魂と厳密性』(中央大学出版局)等。

大宮 勘一郎(おおみや・かんいちろう)

東京大学大学院人文社会系研究科教授。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。

著書『ベンヤミンの通行路』(未來社)、共著『纏う─表層の戯れの彼方に』(水声社)、

共編著"Figuren des Transgressiven─das Ende und der Gast─"(Iudicium)等。

「序」より

〈超〉人化する人間の未来──香田芳樹

「再生可能エネルギー」や「再生医療」や「地域の再生・復興」といった言葉がメディアを通して盛んに取りあげられるが、再生が時の言葉となる背景には、われわれの時代がある種の転換点にたっているという認識があるように思える。ゴミを分別して資源へとリサイクル(recycle)するのも、古民家をリフォーム(reform)して再び住めるようにすることも、リハビリ(rehabilitation)を通して身体機能を取り戻すのも、すでに体の部位へと特殊化した体細胞を、受精卵の状態にリプログラミング(reprograming)するiPS細胞も、新しいものを求めて先に進み続けることへの漠然とした不安と、精神や物質が本来もっている根源的なエネルギーを呼び覚ますことへの期待が、社会に満ちていることを示している。

それは消費社会への警鐘でもあるし、人間らしい生き方と死に方への提案でもある。re-という接頭辞は、reflectionのre-、すなわち反省を促すre-である。それは、前を見続けた精神が、「ふり返って」出発点を今一度見直すことを意味する。反省は批判的精神を生み、resistance、「対して立つ」ことへとつながる。re-は抵抗の徴でもあるのだ。批判的なre-は「初めに戻る」よう促しもする。resource「資源」はラテン語のresurgere「甦る」に由来するが、資源や富は初めから与えられているものをreactivate再び甦らせられることで初めて、利に供される。re-にはそうして与えられたものを「徹底的に何度でも」有効利用するという意味もある。取りだされた原油をraffinieren、つまり丹念に純化refineするように、re-は過去に手に入れたものを繰り返し、初めに戻って、新しくすることを要求する接頭辞なのだ。

このように「再生」は今や現代と未来を言いあらわすキーワードとなったが、もちろん古代から、いや人類の歴史の始まった瞬間から、「生まれかわり」「甦り」「輪廻」「復活」は世界のあらゆる民族に共通する思考であった。古代ギリシアでは、若くして亡くなった妻を冥界まで連れ戻しにいくオルフェウスの物語は有名だ。彼の必死の懇願に心打たれたのは、冥界の王ハデスではなく、彼の妻ペルセポネであったが、それは彼女自身ハデスに誘拐され無理矢理地獄での生活を強いられていたからかもしれない。連れ去られたペルセポネを探して旅に出た母デーメーテルは、ようやく娘の居所を突き止め、ハデスと交渉して、一年の三分の二を地上で暮らすことに同意させる。ペルセポネの里帰りは、草木の実りをもたらす貴重なエネルギーを大地に与えた。しかし穀物神が地上と冥界を行き来する神話は、たんに植物生育の秘密を物語るのではない。それは人間の復活、死からの再生の証明でもある。冥府から取り戻された穀物の粒ペルセポネは、同時に人間の魂を意味した。

魂の甦りは神話や宗教だけではなく、哲学や政治学の前提をなす重要な出来事だった。プラトンが『国家』において延々とこの世における正義について論じた後で、最後に冥府から甦った「エルの物語」で著作を閉じたのは一見すると奇妙なことだが、それは、「もしこの命がこの世かぎりのもので、その世界もそのうちなくなるのなら、いったいいままで論じてきた真理や正義を求める意味がどこにあるのか」という問いが、生まれかわりを信じるには十分な根拠だったからだ。この世が善たるべき理由は、生命の永遠性にある。

再生思想が古代人の樹木信仰と結びついていたことは疑いがない。民俗学者フレーザーの研究を待つまでもなく、人々は聖木には精霊が宿り、それが女たちに子種を恵み、病人や老人に生命力を与え、家畜を多産にし、年の豊作を約束すると考えてきた。年々歳々あらたに若芽を芽吹かせる樹木は、若返りと再生の象徴であった。しかしそうした汎神論的世界観はキリスト教にとっては許しがたいものである。それゆえキリスト教の宣教師たちは、異教徒たちが先祖代々の地母神信仰を捨てた証しに、まず村のご神木を伐採させたのである。ドイツ中部の都市エルフルトの市庁舎広間の壁画には、この地を八世紀に宣教した聖ボニファチウスが神木として崇められていた樫の木を切り倒し、その切株に十字架を掲げる勇姿が描かれている。プラハの宣教師ヒエロニムスも、リトアニアで聖なる森を切り倒すよう命じ、そこに晴天と雨を恵む神が住むと信じていた村人を激怒させた。罪の贖いと神の恩寵によって初めて千年王国が樹立されると考えた宣教師たちにとって、自然崇拝の効能で世界が蘇生することなどありえない迷信に過ぎなかった。

このキリスト教の勝利によって人々はすべてを天なる父に委ね、復活を最後の審判まで待つことにしたかというと、問題はそれほど単純ではない。地の恵み、森の恵みにたよって生きる人々には地母神も、森の精霊もイエスに劣らず大事な守護神だったからである。南フランスの小さな村ロカマドールはそこに安置されている聖母子像を見ようと、一年中参拝者が絶えない。切り立った断崖に建つ教会の門外不出の像は、母も子も全身真っ黒である。ヨーロッパが徐々にキリスト教化されていった九世紀の作であることからも、このマリア像に地母神が重ね合わされていることは明らかである。先に見た植物神の母デーメーテルはデー・メーテル、すなわち「黒い母」で、それがイエスを産んだ母マリアの顔を黒く塗りつぶしたのは、いわば当然であった。土着信仰が生んだ「黒い聖母」は、それどころかフランスで最も美しいゴチック建築とされるシャルトルの大聖堂の地下にも一体安置されている。さらに、このキリスト教の大本山の地下にはケルト人たちが使った聖なる泉まである。ということは、ゴチック建築をおおう絢爛たる葉紋は、死者の再生復活を信じた先住民の泉の水で色づいているということだ。そうした例は、シャルトルだけではなく、カンタベリーにも、ヨークにも、アーヘンにも、ヴュルツブルクにも、エヒターバハにもある。キリスト教が忌み嫌い、追い払おうとした邪教の死者復活思想は地下深くから教会に流れ込んでいたのである。そうした血流は、人々に聖書には書かれていない別の復活物語を信じさせた。たとえば中世には多くのキリスト教徒は、イエスが十字架に架けられた灰の金曜日から復活する日曜日まで、地獄に下って死者たちを見舞い、罪なく地獄に堕ちたものたちを天国に連れ戻したと信じていた。オルフェウスの秘教はキリストをヘルメス的智者にまでしてしまったのである。永遠に朽ちない石積みの神の家にまるで蔦がからまるように、キリスト教を柔らかい植物的思考は覆っていったのである。香田芳樹はこの異教的な「柔らかい」再生思想が、中世ヨーロッパにキリスト教の「硬い」復活思想と競合しながら、独特の神秘思想を作りあげていったことを論じている。そこでは原罪の重石から解放され、神の似姿であることを讃え、愛によって神性と合一することの喜びが高らかに謳われているのである。

「暗黒の中世」という表現を使う歴史家はいまはもういないが、キリスト教の厳しい思想統制のもとで、文化や科学が停滞を余儀なくされたのは事実である。重い軛を脱した時代をルネサンスと呼ぶのは、これがまさに古典文芸の「再誕生」だったからである。人々は「世界の発見、人間の発見」(ミシュレ)に胸躍らせたが、そのためには過去の遺産を呼び戻さなければならなかった。一二世紀の人文主義の草分けとされる、ソールズベリのジョンが自らを、「巨人の肩にのった倭人」と名づけたように、ギリシア・ローマという名の巨人の肩を借りなければこの先何も見えないことは自明だったのだ。革新と再興は二駆動の運動であった。そのことは一六世紀の宗教改革にもいえる。

ルターの「九五カ条の提言」によってはじまった「宗教改革」は「リフォーム」という言葉と同じである。これも腐敗したカトリック教会をいったん解体して、もう一度作りなおす運動だったが、ここにもまた植物的再生への希望が流れている。それを証明するのが一七世紀の神秘思想家ヤーコプ・ベーメである。新教国と旧教国が入り乱れて争う、一大宗教戦争となった三十年戦争を生きたベーメはプロテスタントの立場から、堅い石組みの神学を植物的な神智学で解体しようとする。彼の神智学がよって立つ「カバラ」は、セフィラートと呼ばれる一〇の神的な力がまるで枝を伸ばすように相互にからみ合うユダヤ神秘思想の世界観であるが、それはセム系の一神教とは明らかに異なる思考をもつ。世界は、始原にある「無底」を意味するエンソーフと呼ばれる第一のセフィラートから流れ出、まるで葉脈や血脈のように肉を造っていく。神の肉としての世界はセフィラートを往き来する血流によって永遠にとどまることなく更新されるので、人間もその肉の一部となれば、原罪によってアダムが穢したものを再び浄化して手に入れることができる。これが聖書の言う「新しい人を着なさい」の意味だとベーメは考える。富田 裕は、人が最後の審判を待つのではなく、個人として神を体験して、それによって復活と再生を果たすことをベーメ神智学の本質と位置づけ、それが敬虔主義を経てドイツでは一九世紀後半の信仰覚醒運動へとつながっていく過程を描写している。

ベーメの神智学は一八世紀の自然神秘思想の系譜をたどって、ドイツ観念論へと流れ込んだ。ヘーゲルやシェリングがベーメの熱心な読者であったことはよく知られているし、ドイツ・ロマン派の作家ノヴァーリスも彼の魔術的神秘主義に傾倒した。興味深いのは、こうした思想家たちがベーメを読んだ時代は、一方で啓蒙主義が理性の勝利を祝い、フランス革命がアンシャン・レジームを打ち砕き、産業革命が技術による自然の克服を可能にした時代に当たることである。自然=ネイチャーは人間に制御できない生の素材であるがゆえに、西欧語では同時に「本能」のことでもある。一八世紀はこれを理性と技術の力で押さえこみ、自在に操ることで、精神的にも肉体的にも自然から「自由」になれると確信した。しかし自然神秘思想はそれとは真っ向から対立し、人間の本質を理性ではなく、霊(ガイスト)に、世界の本質を調和にではなく、カオスに見、自然のエネルギーを感じ取ることで、神の戯れとしての世界を理解しようとした。自然の霊との感応から詩作の霊感を得ようとしたドイツ・ロマン派は、ドイツ古典主義、とりわけゲーテの均整のとれた人間像に強く反発したように思われるが、ゲーテ自身も多分に反理性、反技術主義の道を歩んでいた。彼の『ファウスト』第二部には二つの有名な再生物語が登場する。その一つが、ファウストの弟子ヴァーグナーがつくる人造人間ホムンクルスである。一六世紀の最先端科学であった錬金術によって試験管の中でつくられたホムンクルスは、「自然の神秘を人間の知恵」で乗り越える最も大胆な試みだった。もちろんこうした科学の不遜な思い上がりにゲーテは批判的である。干からびた科学主義の産物であり、精神しかもたない「半人間」ホムンクルスには、すべての学問を修めてもなお満足できず、生命溢れる世界に飛び出そうとするファウスト自身の姿が投影されている。それゆえ今泉文子は、真の生命は冷たい知性の中ではなく、「始原の水の中」、「エーロスの宰領する宇宙開闢のカオスの中」で誕生すると言う。ゲーテがファウストの救済を「永遠に女性的なもの」との出会いに求めたことはよく知られているが、新しい人間の誕生に女性的エロスは欠かせない。ダンテもベアトリーチェを求めて、地獄と煉獄を彷徨い、ようやく天国で彼女の眼差しに射貫かれて救済を得たことが思い出される。ゲーテが『ファウスト』第二部で描いた二つ目の再生物語は、ヘレナを求める冥府行である。ヘレナは言うまでもなくトロイア戦争の引き金となった美女だが、数々の男を誘惑した悪女としていまは冥界でひっそりと暮らしている。ファウストはオルフェウスよろしく地下に下り、彼女に求婚するが、これは先の人造人間の実験製造とは正反対の、神話的再生である。めでたく二人は結ばれて子供までできるが、生まれたオイフォリオンは元気なあまり、宙に舞ったまではよいが落下して死んでしまい、二人の婚姻もまた夢と消える。科学でもエロスでも到達できない再生をどのようにして達成するのかがファウストに課された第三番目の課題となる。

「夢の若返り」という言葉がSTAP細胞をめぐって一時期メディアを賑わせたが、同じことが一八世紀にもヒドラの発見を通して起きていた。腔腸動物のヒドラは出芽という無性生殖によって増えるばかりではなく、体のどの部分を切っても、切断面から再生し、元の姿を取りもどす。個体として自然死することがないこの生物の発見に自然科学者だけではなく、文学者や哲学者も色めきたった。下等な生物が永遠に再生を繰り返すことは少々興ざめだったかもしれないが、反面、部分と全体が唱和しているヒドラの姿に、不完全ながらも神の似姿として生まれ、神の一部として世界を分けもつ人間のあり方が重なったからである。それは中世の神秘家たちのイメージした、「頭がイエス・キリスト、四肢が人間」といった上下に分裂した世界観ではなく、人間の一個体は全体である世界と同じ形成体だという自信だったのである。坂本貴志はシラーが『美的教育書簡』の中で、このヒドラ・ポリプの再生能力に人間形成の原動力を見、またその群体能力を、フランス革命がなしえなかった倫理的共同体形成の可能性として捉えたことを論じている。もちろん人間=ヒドラとはなりえないが、少なくとも自然の中に個と類が唱和する「存在の連鎖」があることの証左とはなる。問題はそれが単なる同じものの再録ではなく、前代の造物を改訂して新しい版を作るメカニズムだということであろう。一八世紀の知識人は、世界構築の特権が神の手を離れ、徐々に人間に移りはじめていることを確実に実感していた。それが不遜な確信でないのは、いうまでもなく人間は神の似姿だったからだが、その人間も実は適者生存の試練を免れない存在だったことに彼らが気づくまで、ダーウィンを待たなければならなかった。

一九世紀のダーウィンによる進化論は、人間を万物の尺度とするプロタゴラス的世界観を一蹴し、人間存在を偶然の産物におとしめた。われわれは神の似姿として生物界の頂点に君臨するのではなく、たまたま環境に一番順応できた「最適者」にすぎない。生きることの究極目的は生き残ることである。そのために邪魔になるのであれば、モラルや善意でさえも切り捨てる。それでは人類とは最も厚かましく、最もしぶとい種であるに過ぎないのか。このダーウィニズムの問いにニーチェは『ツァラトゥストラはこう語った』の中で、綱渡り芸人の比喩を使って答えた。「人間は動物と超人のあいだに張られた綱だ。奈落の上に架かる綱だ。進むも地獄、行くも地獄、振り向くも地獄、怖じけるも地獄、止まるも地獄。人の偉大さは、目的ではなく、それが橋だということだ。」一歩足を踏みだした綱渡り芸人は、常に先に進まなければならない。彼はもはや引き返すことができない、「彼岸に向けて放たれた矢」であり、「橋」である。それ自体として何の意味ももたない、ただの過渡的存在であるということは、人類という種にとって進化が悲劇的な必然であることをいみじくも伝えている。後から来た道化師に凌駕され、転落する大道芸人に実存的な意味を見いだすか、宿命論的な無意味を見いだすかは、スローターダイクの用語を借りれば、超人間化(Überhumanisierung)思想への二つの評価によっている。

清水真木は、『道徳の系譜学』でニーチェが図らずも、ダーウィンが「系統学」で生物の進化を理解したのと同じ道筋で、道徳の進化を考えたことを論じている。ダーウィンは『種の起源』の着想を育種家(ブリーダー)の手法から得た。ただ彼は、商業目的で売れ筋の種を人為的に選択するブリーダーは自然界には存在せず、まったく意図も目的もなく、偶然に取捨選択がおこなわれることを見抜いた。それによればヒトは進化の頂点に立つわけではなく、無限に枝分かれしていく分岐点の一つに過ぎなくなる。ニーチェはダーウィンの進化論を正確には理解していなかったが、この神なき自然選択が道徳の系譜学にも当てはまることを確信した。究極の「正しさ」は存在せず、風習の倫理が常に動揺し、解体し、再生して枝分かれして、その場しのぎの善き世界をつくっているに過ぎない。道徳は転落の危険と背中合わせに、奈落の上を渡っていく芸人と同じである。だがこれが単なるニヒリズムとは違うのは、道徳は必ず滅び、それを信奉する人も必ず転落するが、それが滅びるのは次のより適した道徳が現れるからであり、それが人間を有無をいわさず品種改良へと強いるという不思議なパラドックスの上にあるからである。

ニヒリズムを受け入れることこそ、人間を固定物ととらえる、悪しき社会的ダーウィニズムと対決する唯一の手段だとすれば、超人は徹底して非社会的存在であるはずである。この進化論と超人思想の特異な関係を、石田雄一は国家有機体説の側面から考察する。ヨーロッパ史の中で、国家が大きな人(マクロ・アントロポス)としてイメージされたことはよく知られている。専制主義のもとでは、手足である臣民はこれに仕えるだけで、巨人にまで肥大することなど思いもよらなかった。しかし一九世紀の自由主義的風潮は、個人の自由選択の可能性を最大限に追求することを謳い、その結果ヴィルヘルム・フォン・フンボルトのように、「教養ある市民」にとっては国家は有害なものでしかない、と断言する思想家も多く登場した。彼の信じる「教養」とは先のダーウィンの「育種」と同義であり、これによって個人は国家による選別の軛から解放され、自由選択の大海に飛び込むことができる。ニーチェの「超人」もそうした思想史的な水脈の延長線上にあると、公法学者ハンス・ケルゼンは考える。なぜなら超人は、ダーウィン流の「育種」の思想に立脚しつつ、国家を否定するフンボルト的な非政治性を体現しているからである。しかし一九世紀の進化論はある種のパラドクスを抱えている。顕微鏡の発達により人間を形成する細胞のメカニズムが明らかにされ、進化がマクロレベルで論じられるのと平行して、国家の最小構成単位としての人間の進化は、より良い国家への発展段階として捉えられ、議論は再び国家へと逆戻りするからである。こうした傾向を代表するものとしてケルゼンは生物学者オスカー・ヘルトヴィヒの進化思想に注目している。ヘルトヴィヒは、社会という超有機的な結集は、より高等なものへ上昇しようとすることで、ある種の超人の領域に到達するのだと考える。

「再生」が宗教的言説から進んで、政治と科学技術の対象になったことは二〇世紀の著しい特徴であろう。しかしそれは西欧を覆った危機感と融合し、狭隘なイデオロギーになる危険性にも直面した。全体主義的な「民族の再生」や「西欧の再生」は時代風潮とマッチしたし、技術革新による人体の改良といった生命科学的再生に道を拓くのだ。

イエス・キリストの再臨によって千年間、神が支配する王国が現れるという千年王国神話は、その内に暗い破滅の黙示録と希望のユートピア思想を内包している。二〇世紀に入ってもヨーロッパは、キリスト教が黙示録とユートピアを縦糸横糸に使って織り上げたこの歴史のタペストリーの上にいた。再生への希望は、没落感覚が強まるとき、一層強く意識され、民族国家抗争の世紀を用意したのである。第一次大戦と第二次大戦を自ら経験した作家ローベルト・ムージルは、西欧全体をおおった没落と再生の予感を敏感に感じ取り、それを「可能的感覚」として『特性のない男』に描き出そうとした。そこでは宗教的熱狂と民族国家主義が一体となって、千年王国建設につき進むさまが描かれているが、これは第一次大戦前夜のオーストリア・ハンガリー帝国の縮図である。宗教国家的狂乱の中で人々がユートピアを夢見るのとは対照的に、『特性のない男』の主人公ウルリヒは実妹アガーテとの愛の中に千年王国の建設を夢見る。それは広い意味での西欧神秘主義の「神的合一」(ウニオ・ミュスティカ)を下敷きにした愛のあり方であるが、北島玲子はムージルが禁断の兄妹愛に、「非暴力」の愛の実現の想いをこめたとする。それは、個人が愛国主義的全体へと呑みこまれていくのではなく、個人の愛から共同体をつくりだそうとする試みであり、父権国家を支える好戦的な異性支配ではなく、性を超越した兄妹愛の実現なのである。二〇世紀初頭、統一的価値を失って迷走するヨーロッパが、いたずらに千年王国のイデオロギーを増殖させる中、兄と妹の静かな愛のユートピアの中に「共同体の再生」を見たムージルの問題意識は、「文明の衝突」や宗教紛争が一層深刻となった、われわれの世界に今日的な意味をもっている。

人間を生まれかわらせる重要な動因となるのが「労働」であることを、わたしたちは経験から知っている。就活を経て社会人に生まれかわった人間は、一週間という時間のほとんどを職場で消費し、それどころかそこでの仕事の質によって人間としての評価を受ける。わたしたち日本人は、ドイツ人とならんで「最も勤勉な民族」と呼ばれることも、仕事にある程度の生きがいを見出していることの証しであろう。しかし労働にあたるドイツ語のアルバイト(Arbeit)は元来「苦役」を意味し、できればやらずに済ませたい仕事であった。それは古代ギリシアでも同様で、エルゴンとは奴隷にまかせる仕事を意味したし、『旧約聖書』でも神の戒めを破ったアダムが、楽園から追放されるときに科されたのが「労働」であったことが思い出される。罰であったはずの労働が、自己実現の手段として人格の重要な一部と考えられるようになったのは、資本主義が誕生し、生産が余剰を生むことで、生活(命)にあらたな付加価値が与えられるようになってからである。そのためには、カトリックのように余剰と所有を悪とみなす生活観から脱し、祈り同様労働による蓄財も神への奉仕であるとするプロテスタント的な割り切りが必要であった。人間を変える動因として、労働は確かに大きな意味をもっているが、それが単に労働資本の投資と回収の間にある過程としてしか理解されなければ、手落ちということになろう。なぜなら労働は人を活かしも殺しもするものであるがゆえに、人間存在の一部といってもよいからである。大宮勘一郎は、二つの大戦を経験した現代ドイツの思想家エルンスト・ユンガーの大作『労働者』を使って、技術と生の接点を論じている。人は生身のままでは勝ち目のない自然を、道具を使うことによって克服できるようになった。技術は人間の友であり、機械のおかげで不安なく過ごすことができる。しかし技術との蜜月は、それが武器に転用されるとき壊れる。究極の機械とは戦闘兵器である。それは人間と境界面で接するとき、「有機的構成」という新しい人間を生み出す。ユンガーのいう有機物でありながら無機物であるという人間の無気味なあり方は、兵士を想像してみればある程度は想像がつく。彼は自律的に戦闘道具を手にして働く人ではなく、ゲシュタルトと呼ばれる総体的な力の中で自意識を失い、無機化するからこそ兵士なのである。しかしこの無気味なあり方は、「戦時」という特殊な状況においてより見えやすくなるだけで、「労働」に本質的に付随する存在様式なのかもしれない。道具がいつか武器に姿を変えるように、労働も必然的に戦闘に変質するのかもしれない。そしてこの究極の労働を通して人は、「人間とは別の何か」に生まれかわるとすれば、技術社会のもつ悲しい生まれかわりの姿が見えてくるのではないだろうか。

このように古代から現代にいたるまで、「アルプス以北の民」は自分たちが歴史の流れにすんなりと呑みこまれない、ずいぶん矛盾した力をかかえていることを自覚し、これらを克服して、統一的な人間像を描こうとしてきた。その生真面目さは現代においても衰えることを知らない。EUの盟主として、統一ヨーロッパの理想と現実に苦しみ、技術大国でありながらも、エコロジー国家を掲げて、脱原発の旗手をつとめる姿は、進化と再生を巧みに継ぎ合わせて、新しい国家、新しい人間をつくりだそうという挑戦なのだ。「新しい人間の設計図」を描こうという、彼らの試行錯誤の足どりを、わたしたちドイツ文学と哲学を専門にする八人がいま解き明かそうとしている。